|

|

Биография

Живопись

Статьи

Гостевая

Музеи

Ссылки

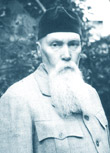

Николай Рерих 1939 год |

|

Вступление. Рерих и его литературное наследие

Авторская мысль не скользит по поверхности, она устремляется вглубь, стараясь раскрыть новые стороны жизни, не всегда заметные с первого взгляда. Умудренный опытом Гримр-викинг из одноименной сказки Рериха заявляет, что у него нет друзей. Заявляет вопреки очевидности. Соседи хором возражают ему: тот выручил Гримра в беде, тот спас его в минуты опасности. Но Гримр настаивает на своем и проясняет мысль: «У меня не было друзей в счастье». «Все нашли слова викинга Гримра странными и многие ему не поверили». Так кончается сказка. Но этот конец - начало размышления читателя, перед которым поставлен вопрос и который - если он читатель думающий - не вправе отмахнуться от него. Чувствуется, что сказки Рериха вырастали из его стихотворных опытов; неспроста перекликаются они с его поздними зрелыми поэтическими вещами. Сказки подчас разительно напоминают стихи, напоминают не только содержанием (и те и другие носят характер философской медитации и притчи), но и напевностью и самой ритмической организацией текста. Характерным примером могут служить навеянные народным преданием «Страхи» с их чрезвычайно выразительной звукописью. На поляну вышел журавль и прогорланил; «Берегись, берегись!» И ушел за опушку. Наверху зашумел ворон; «Конец, конец». Дрозд на осине орал: «Страшно, страшно». А иволга просвистела: «Бедный, бедный». Высунулся с вершинки скворец, пожалел; «Пропал хороший, пропал хороший», И дятел подтвердил: «Пусть, пусть». Сорока трещала: «А пойти рассказать, пойти рассказать». Граница между сказками и белыми стихами Рериха зыбка о условна. И недаром художник, составляя поэтический сборник «Цветы Мории», включает в него легенду «Лакшми Победительница», лишь слегка поправив ее. Напряженная работа Рериха (как живописная, так и литературная) выявляет поразительное единство всех аспектов его творчества. Сюжеты стихов и сказок нередко перекочевывают на полотна. Индийскую тему «Граница царства» Рерих использует дважды: вначале он пишет сказку, потом картину с тем же названием. Можно привести и противоположные примеры, когда образы картин становились персонажами его литературных произведении. Но, конечно, говорить о вспомогательном или иллюстративном характере стихотворного и прозаического материала было бы ошибкой. Вообще творческая индивидуальность Рериха отличалась монолитностью и целеустремленностью, и потому сферы его деятельности невозможно механически изолировать, а тем более противопоставить друг, другу. Строгой демаркационной линии здесь провести нельзя. Рерих неспроста варьирует те или иные темы и мотивы. Свою мысль он хочет донести до незримого собеседника и с помощью слова, и с помощью красок - все равно как - но донести! Направленность жизни Рериха предопределила его интерес к проблемам художественного творчества. Личность творца, характер его миссии, его нравственный облик становятся одним из главных предметов пристального внимания Рериха. далее... | ||||||||

Циклы творчества: Древо преблагое Страж пустыни Розовые горы Меч Гэсера Печоры Знаки Христа

|

Рекомендуем посетить сайты:

"Ваши картины глубоко взволновали меня. Глядя на них, я понял одну простую вещь, которая как будто бы и совершенно ясна, но тем не менее ее нужно вновь и вновь открывать для себя: истина беспредельна. И когда я попытался найти слова, чтобы передать мысли, вызванные Вашими картинами, то мне это не удалось". (Рабиндранат Тагор)

|