|

|

Биография

Живопись

Статьи

Гостевая

Музеи

Ссылки

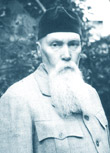

Николай Рерих 1939 год |

|

Григорий Островский о Николае Рерихе

Наконец, это была бы книга о неутомимом общественном деятеле, пропагандисте русской культуры за рубежом, страстном поборнике мира, инициаторе заключения Международной конвенции о защите культурных ценностей в случае войны. Он был директором и реформатором школы Общества поощрения художеств в Петербурге, основателем Музея и Института объединенных искусств в Нью-Йорке, Гималайского института научных исследований в Индии. В числе его друзей были Л. Толстой и М. Горький, И. Репин и В. Стасов, Рабнндранат Тагор, Джавахарлал Неру. В Индии его называли священным именем Гуру, то есть Учитель. В долине Кулу, у подножия гималайских вершин стоит памятник с надписью: "13 декабря 1947 года здесь было предано огню тело Николая Рериха - великого русского друга Индии. Да будет Мир". Круг творческих интересов Н. Рериха определился рано: древняя языческая Русь, славянские племена, Киевская Русь, Север. Со временем его география расширяется, охватывая Финляндию, Скандинавию - прародину художника, позднее Восток - Монголию, Тибет, Гималаи, Индию. Художник вчитывается в полустертые письмена древних летописей, исландские саги и описания арабских и византийских путешественников, всматривается в найденные на раскопках каменные топоры, железные наконечники стрел и копий, ожерелья из речного жемчуга и кусочков кремня. В приднестровских степях ищет языческих идолов, на пологих скифских курганах стоит перед громадными каменными бабами. В мощной кладке древних соборов Углича и Ростова Великого, под стенами псковских монастырей стремится разгадать несокрушимый дух и характер их строителей. О многом расскажут ему и суровые потемневшие лики древних икон, и обломок суздальского изразца, и простая медная братина... Но Рерих остался бы в искусстве археологом и реставратором, если бы глубокие и разносторонние знания не соединились с сильным творческим воображением. Кольчуги и мечи он явственно видел на отважных славянских воинах, ожерелья - на их женах, невестах, сестрах; к идолам собираются вещие старцы, дабы умилостивить грозных богов. Старинные русские города, некогда столицы сильных княжеств, наполняются толпой смердов, плотников, каменотесов, воинов; рублеными стенами детинца идет сторожевой дозор княжеской дружины, а днепровскими водами плывут челны вещих старцев или нарядные и стремительные струги варяжских гостей. Древняя Русь предстает в картинах Н. Рериха живущей напряженной, тревожной и созидательной жизнью. По ночной реке неслышно скользит долбленая лодка с седым стариком и гребцом. На крутом берегу спит славянское городище, и только рог месяца освещает притихшие воды реки. Тревожную весть везет старик: восстал род на род! Картиной "Восстал род на род (Гонец)" (1897), принесшей молодому художнику радость признания и первого успеха, Рерих открыл обширную серию "Начало Руси. Славяне". Проникаясь атмосферой далекой старины, художник пишет впечатляющие "Идолы" (1901) с конскими черепами на ограде вокруг капища, воссоздает забытые ритуалы языческой магии ("Заклятие земное", 1907), стилизованную идиллию мирных трудов ("Поморяне", 1906), красочные панорамы ратных дел ("Варяжское море", 1905) и торговых ристалищ ("Славяне на Днепре", 1905). В дни коротких перемирий славяне возводили города ("Город строят", 1902), укрепляли молодую, из года в год растущую державу. К допетровской Руси обращались многие русские живописцы, но Рерих нашел свои темы и сюжеты, свое отношение к истории, свой живописно-пластический язык. Он редко воспроизводил средствами живописи непосредственные впечатления от натуры. В его картинах, близких скорее к декоративным панно, чем к станковым полотнам, рассчитанным на близкое рассмотрение и как бы интимный контакт со зрителем, яркие и горячие краски, сильные, порой неожиданные сопоставления напряженного и насыщенного цвета. Красные, багровые, пурпурные, оранжевые, желтые тона то сливаются в один аккорд, то противоборствуют с густыми синими и фиолетовыми тонами, то успокаиваются в гармонии звонкого колорита солнечного полдня или приглушенной гамме вечернего заката. Столь же крупно, масштабно видит художник пространство и форму предметов, не раздробленных рефлексами и игрой светотени, а взятых цельными и декоративными массами и плоскостями. Рерих был прирожденным декоратором и в то же время художником философского склада, склонным к широким идейно-образным обобщениям. Не случайно его так привлекали монументальная живопись и мозаика, театрально-декоративное искусство. Декорации Рериха к "Князю Игорю", "Снегурочке", балету И. Стравинского "Весна священная", с большой силой и размахом воспроизводящие образы Древней Руси, декорации к "Пер Гюнту" Г. Ибсена, операм Р. Вагнера, драмам М. Метерлинка стоят в одном ряду с лучшими достижениями предреволюционной русской театральной живописи. Естественными и органичными были для Рериха живописные символы и аллегории, уходящие истоками в народную мифологию и в то же время тяготеющие к современности и космологическим представлениям. В его монументальных полотнах 1912 - 1914 годов - "Небесный бой", "Меч мужества", "Крик змия", "Короны", "Град обреченный", и другие - слышатся мрачные предчувствия грядущих катаклизмов; недаром Максим Горький назвал Рериха "величайшим интуитивистом современности". В годы первой мировой воины художник проклинал братоубийственную бойню, но высшую справедливость иной, революционной войны художник понять не смог. Прозрение пришло много позже. В 1936 году Рерих писал: "Великая Родина, все духовные сокровища твои, все неизреченные красоты твои, всю твою неисчерпаемость во всех просторах и вершинах - мы будем оборонять. Не найдется такое жестокое сердце, чтобы сказать: не мысли о Родине. И не только в праздничный день, но в каждодневных трудах мы приложим мысль ко всему, что творим, о Родине, о счастье, о ее преуспеянии всенародном". |

Циклы творчества: Древо преблагое Страж пустыни Розовые горы Меч Гэсера Печоры Знаки Христа

|

Рекомендуем посетить сайты:

"Гималаи! Что за магнетизм скрыт в вас! Какой символ спокойствия заключен в каждом снежном пике. Самые смелые легенды рождаются около гор." (Н.К.Рерих)

|