|

|

Биография

Живопись

Статьи

Гостевая

Музеи

Ссылки

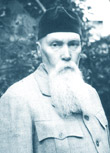

Николай Рерих 1939 год |

|

Валентина Павловна Князева. Николай Рерих

Но и в это трудное время работа не прекращалась. Николай Константинович пишет этюды, в которых запечатлевает суровую природу Тибетского нагорья. На одном из них «Огни пустыни» - изображен тибетский стан перед восходом солнца. Среди костров темнеют палатки кочевников, сделанные из шерсти яков. На другом этюде - летняя палатка экспедиции, занесенная снегом. За время зимовки Юрием Николаевичем был собран ценный материал о кочевниках хоппа. В монастыре Шаругёне было обнаружено многотомное собрание писаний тибетского добуддийского шаманизма Бон. Были открыты интересные памятники кочевого прошлого Тибета. Так прошло пять суровых напряженных месяцев. Экспедиция потеряла почти всех своих животных и только каким-то чудом не замерзла в летних палатках. В марте 1928 года экспедиция, наконец, получила разрешение на дальнейшее продвижение, но в обход, через малоизученную географами и неизвестную русским путешественникам область Великих озер, лежащую к северу от Транс-гималаев. Дорога повернула теперь на юго-запад к южному берегу озера Селинг и далее к озеру Дангра. Перейдя Трансгималаи через перевал Сангмо-Бэртик (5819 м), караван вступил в южный Тибет, богатый искусством прошлого. Здесь у Николая Константиновича зарождается серия картин «Твердыни Тибета», изображающая замечательные памятники тибетского зодчества раннего средневековья. В мае 1928 года были наконец пересечены Великие Гималаи, и экспедиция после долгого пятилетнего отсутствия вновь вернулась в Дарджилинг, завершив громадный маршрут по Центральной Азии. 35 высочайших горных хребтов Азии, пустыни Индии, Тибета, Китая, Монголии, столкновение с разбойничьим отрядом голоков, неоднократные запреты дальнейшего продвижения, крайне тяжелые и большие потери остались позади. Несмотря на все трудности, на все, казалось бы, непреодолимые препятствия, Экспедиция прошла весь намеченный ею маршрут и собрала небывалый по ценности художественный и научный материал. Николай Константинович привез из путешествия около пятисот полотен и этюдов. Впервые в истории в художественных произведениях были запечатлены малодоступные области Центральной Азии, величайшие горные перевалы, воплощены образы восточных народных легенд. Елена Ивановна произвела ценнейшие записи этических учений Востока. Юрий Николаевич собрал большую коллекцию уникальных произведений тибетского искусства, археологический, этнографический, фольклорный и лингвистический материал. Это были настолько богатые, неожиданные и новые для науки находки и открытия, что и в настоящее время поистине трудно оценить самоотверженную работу Рерихов. Собранные ими с огромным трудом материалы до сих пор привлекают внимание востоковедов многих стран, и еще предстоит большая работа по их изучению. По своим научным, результатам экспедиция Рериха заняла почетное место в истории больших центрально-азиатских исследований. Но Николай Константинович не считал работу законченной. За время долгих странствий он прикоснулся к «сердцу Азии», нашел редкие по своей ценности памятники прошлого, столкнулся с такими явлениями природы, которые были неизвестны европейской науке. По окончании путешествия он решил продолжить начатую работу. Научной обработки и изучения требовали и добытые материалы. С этой целью Рерих основал 24 июля 1928 года в долине Кулу, расположенной в Западных Гималаях в Пенджабе, Гималайский институт научных исследований. Это было еще одно детище, созданное им на пользу мировой пауки и культуры. продолжение... | ||||||||

Циклы творчества: Древо преблагое Страж пустыни Розовые горы Меч Гэсера Печоры Знаки Христа

|

Рекомендуем посетить сайты:

"Картины Рериха напоминают нам многое из нашей истории, нашего мышления, нашего культурного и духовного наследства, многое не только о прошлом Индии, но и о чем-то постоянном и вечном. И мы чувствуем, что мы в долгу у Николая Рериха, выявившего этот дух в своих великолепных полотнах". (Джавахарлал Неру)

|